ページに広告が含まれることがあります。

セールで買うと得をした気になりますが、実はそれ、思い込みにすぎないことがよくあります。

セールはお得だと多くの人は思っていますが、実際はセールで買っても、結果的に得していない状況はよく起こります。

たとえば、「30%オフ」だから、よく考えずにふだん着ない色のトップスを買って、そのまま死蔵品にすることってありますよね?

私たちの「得した」「損した」という感覚は、合理的な判断ではなく、感じ方のくせから生まれています。

今回は、その思考パターンをS字カーブ(プロスペクト理論)をもとに、わかりやすく解説しますね。

考え方のくせを知っておくと、うっかりセールで買いすぎることを防げます。

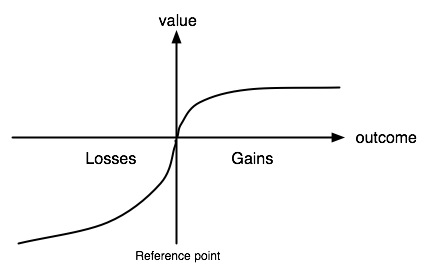

S字カーブとは?~感じ方のくせを描いた図

セール品を見て「得した」と感じる心理は、行動経済学のプロスペクト理論で説明できます。

この理論は、心理学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーによって提唱されました。

まずは、プロスペクト理論の中心になる「S字カーブ(価値関数)」をご覧ください。

“Value function in Prospect Theory Graph” by Rieger at English Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0 .

このグラフは、横軸が現実の変化(お金の増減などの客観的な事実)、縦軸はそれをどう感じるか(主観的な喜びや痛み)を表しています。

このカーブには3つの特徴があります。

1つ目は、基準点(Reference Point)。

人は絶対的な価値ではなく、今までの状態と比較して、それが得か損か判断します。セールの場合、定価が基準点となり、そこからどれだけ安くなったかを重要視します。

2つ目は 感応度逓減(かんのうどていげん/Diminishing Sensitivity)。これは、同じ値引きでも商品の価格によってお得に感じる度合いが変わることです。

3つ目は、損失回避(Loss Aversion)。人は同じ金額でも、得より損のほうを2倍以上強く感じる傾向があります。損失回避については過去記事で何度かふれているので、ご存知の方も多いかもしれません。

物を捨てられないのは恐怖のせい~損失回避と、授かり効果の心理をさぐる

この図だけでは少しわかりづらいかもしれませんが、セールのとき、この思考パターンがどんなふうに作用するか以下で解説しますね。

1. 基準点があるから得した気がする

セールで「お得!」と感じるのは、商品そのものの価値ではなく、もともとの値段と比べて安くなっているからです。

私たちは、ものの価値を絶対的に評価するのが苦手です。代わりに、何かとの比較、つまり基準点と比べて、得か損かを判断します。

たとえば、「定価1万円のバッグが30%オフで7,000円」と表示されていたら、「3,000円も得した!」と思いますよね。でも、そのバッグがそもそも7,000円の価値なのかどうか、冷静に見極めることはあまりしないものです。

この場合、私たちは「1万円」というラベルに引きずられて、「7,000円で買えるのはラッキー」と錯覚してしまうのです。

これは、最初に見た価格が脳内に残って基準になるという、人間ならではの思考です。

元の価格を高めに表示し、お得に見せている演出もよく行われています。

セール品でも、自分が支払う価格に対して、その商品が妥当かどうか考えてください。

2.同じ値引きでも、お得に感じるかどうかはもとの価格しだい

お得感は、値引きの金額そのものではなく、もとの価格との相対的な差で変わります。

たとえば、2000円のTシャツが、500円引きで売られていたとします。

かなり、お得に感じますよね?

でも、10万円のテレビで500円引かれても、たいしてありがたみは感じません。

現実には、どちらも、同じ500円安くなっていても、得した感じはまったく違います。

これが、感応度逓減(かんのうどていげん/Diminishing Sensitivity)と呼ばれる心理現象です。

いつも298円で買っているヨーグルトが、今日は238円になっていたらどうでしょう?

たった60円の値引きですが、ものすごくうれしくなって、冷蔵庫に在庫があっても、いくつか買ってしまうかもしれません。

でも、よく考えると60円や100円程度なら、ヨーグルトを余分に買わなくても、別の場面で十分節約できる金額です。

3.損したくない気持ちが行動を左右する

人は同じ金額でも、得したときの喜びより、損したときのショックのほうを2倍以上強く感じる傾向があります。

そのため、「得したい」という気持ちよりも、「損したくない」という気持ちのほうが意思決定に強く影響します。これが、損失回避(Loss Aversion)と呼ばれている心理です。

この心理は、日常のあらゆる行動に作用しますが、セールの場面でもはっきり表れます。

たとえば、「今だけ30%オフ」「今日までポイント10倍」という表示を見たとき、「得するチャンスを逃したくない」と思い、予定になかった買い物をすることがありますよね。

これは得したいからというより、損をしたくないという不安に背中を押されてする行動です。

いったん、「損したくない!」と思うと、価格の妥当性や、そのアイテムの必要性を冷静に検討することはまずできません。損をしないことだけが、目標になるからです。

「今、買うしかない」と感じたときは、一呼吸おいて、本当に、今、それを買う必要があるのか考えてみましょう。

私たちは本能的に損失を避けようとしますが、買おうとしているものが、すでにたくさん持っている衣類や雑貨なら、その「損失」を逃しても何ら問題ありません。

むしろ、余計なものを手に入れないほうが、お金も無駄にならないし、部屋も散らかりません。

まとめ:セールはお得に見えるだけ

プロスペクト理論の要点をざっくり言うと、私たちが感じる価値やお得感は、あくまで主観的なものであるということです。

セールでする買い物は、客観的な事実よりも、その場の気分に影響を受けています。

高かったものを少しでも安く買うのは確かに「お得な行動」かもしれません。

ですが、その「お得感」は人間の考え方のクセが生み出している錯覚です。

本当にお得な状態は、買ったものをちゃんと暮らしの中で使ってこそ生まれます。しまいこまれたまま忘れられていたり、使いづらくて結局手放したりしているようでは、いくら安く買っても意味がありません。

セールで買ったのに使わなかった、すぐに飽きてしまった。こんな経験をする人がたくさんいます。

私も昔はセールに弱く、「安いから」と飛びついては、あとで後悔する買い物をたくさんしました。そうやって買ったものは、結局、断捨離するはめになりました。

値引きされている事実は、そのアイテムの価値を高めてはくれません。

買い物をするときは、「どれだけ安いか」よりも、「今の自分にとって必要かどうか」で判断しましょう。

その場の勢いや数字に踊らされないために、こんな質問をしてみてください。

・定価でも欲しいと思うか?

・買ったあと、どこでどんなふうに使う予定か?

・似たようなものをすでに持っていないか?

そして、今日お伝えしたS字カーブのことをちらっと思い出してください。

繰り返します。「お得だ!」と思うのは人間の心理的なクセ。

それは、「気のせい」とも言えます。

レジに持っていく前に、冷静になって、一時の「お得感」より、そのアイテムをずっと使う満足感のほうを選んでください。