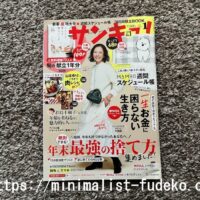

ページに広告が含まれることがあります。

今回は、不用品を捨てようかどうか迷っても、捨てると意外と大丈夫なことをお伝えします。

片づけをしていると、捨てようかどうしようか判断に迷うものが出てきますよね。

私は、迷うのは、それがもう必要ない証拠だと考えています。

本当に必要なものなら、迷わず必要だとわかりますから。

それでも、多くの読者がこう言います。

「納得してからじゃないと捨てられない」「後悔するのが怖い」と。

でもこうした感情は自分の中で勝手にふくらませているぼんやりとした不安にすぎません。一方、捨てたあとの安心感や快適な気分はもっとずっと確かなものです。

迷いを乗り越えるためのヒントも紹介しますので、捨てにくさを感じている方はぜひ参考にしてください。

なぜ迷ってしまうのか?

捨てる前に迷うのは、あなただけではありません。

「まだ使える」「高かった」「人からもらった」「思い出がある」、断捨離中にこんな思いが頭をよぎるのは、ごく自然なことです。

ただし、迷う理由がそのまま、捨てない理由になるとは限りません。

人は本能的に損を避けようとする傾向があります。

この心理はプロスペクト理論と呼ばれています。たとえば、1000円失う痛みは、1000円得たときの喜びよりずっと強く感じるのです。

この感覚に引きずられて、「せっかく買ったのに」「使わなかったらもったいない」と考えてしまうのですね。

さらに、そこに加わるのが現状維持バイアスと呼ばれる心理です。

これは、現状のままでいたい、変えるのが面倒だと無意識に感じてしまう傾向のこと。

このバイアスのせいで、私たちは「とりあえず取っておこう」「いつか使うかもしれない」と、捨てる決断を避けるようになります。

この2つの心理が合わさって、捨てればスッキリするのに、判断がつかずに不用品をキープしてしまうのです。

でも、そうやって迷うものを持ち続けていると、今の暮らしに必要なものがどんどん埋もれてしまいます。

そこで私がおすすめするのは、迷いを不用品のシグナルとして受け止めること。そうすれば、もっと断捨離が進みます。

物を捨てられないのは恐怖のせい~損失回避と、授かり効果の心理をさぐる

迷ったときの5つのチェックポイント

この話を聞いても、「捨てていいかわからない」と迷うときは、以下の5つの質問に答えてみてください。

1. 最後に使ったのはいつ?

「いつか使う」と思っていても、最後に使ったのが1年以上前なら、そのいつかはかなり遠いと思われます。

季節もの・イベント用品ではない日用品で1年使わなかったものは、今後も使わないのではないでしょうか?

古いデータから削除するのが妥当と伝えています⇒よりよい決断をする3つの方法、コンピュータのように考える(TED)

2. これがないと、本当に困るの?

なくなったらすぐに生活に支障がでるか、考えてみてください。

すでに家にあるもので代用できる/なくても大丈夫そうと思うなら必要ないでしょう。

3. 今、お金を出してまた買いますか?

「いま、この状態で売られていたら、またお金を出して買うだろうか?」と考えると、客観的な判断がしやすくなります。

気に入らない服、使い勝手が悪いキッチン用品などは、「もう買わないな」と即答できるのでは?

それを捨てられないのは、すでに所有しているからであって、実生活に必要だからではありません。

4. 自分の今の暮らしと合っているか?

生活スタイルや家族構成が変わると、必要なものも変わります。

たとえば、以前は毎日お弁当を作っていたけれど、いまは作っていないのなら、お弁当グッズは特別なときにしか使いません。

過去の暮らしではなく、今の暮らしに合わせて持ちものを見直しましょう。

5. 見ると気持ちが明るくなりますか?

見た瞬間に「うれしい」「気持ちが上がる」と感じられるかどうかも、ひとつの判断材料になります。

ただし、気分や体調によって印象は変わるもの。そのときの感情だけに頼らず、使っているかどうか、自分の生活に合っているかといった点も考慮しましょう。

もし、見ているだけで元気が出る、私の人生を明るくしてくれると感じるなら、無理に手放す必要はありません。

逆に、見ているだけで不愉快、なんとなくモヤモヤするなら、手放し時です。

ここまで考えて、それでも迷うなら、私は保留するより、一度手放してみることをおすすめします。

持ち続けたまま悩むより、なくしてみたときの気持ちを実際に体験すれば、捨てたことが妥当だったかどうか、よくわかるからです。

実際に多くの読者は捨ててよかったと教えてくれています。捨てる前はとても迷っていても、手放してみたら、何も困らず、むしろ、すっきりした、もっと早く捨てればよかったと思うのです。

捨てたあとに起きること

捨てる前はあれこれと考えていたのに、いざ手放してみたら、意外に平気。このとき気持ちや生活には、こんないい変化が起きています。

1. 心が軽くなる

手放してすぐに感じるのが、気持ちの軽さです。

特に、長年持ち続けていたものほど、処分後の解放感は大きいです。

押入れの奥にあった祝儀袋を入れた箱をひとつ減らしただけで、スペースだけでなく、心の中にも余裕が生まれます。

11年保管していた祝儀袋を、乾燥した虫ともども、ようやく捨てた話。

2. 自分の判断に自信が持てる

「迷ったけど、最終的に自分で決めた」という経験は、自信を高めるきっかけになります。

捨てた後、特に不便は起きず、逆に快適になれば、「私の判断、間違ってなかった」と思えるからです。

こうした経験を積むと、片づけ以外の場面でも、しっかり自分で決められるようになります。

3. 管理の負担が減る

ものが1つ減ると、それに費やしていた整理・掃除・収納の手間も1つ減ります。

これが、思った以上に生活をラクにしてくれますよ。

たとえば、「使うかも」と思ってとっておいたフライパンがなくなると、調理器具の出し入れがスムーズになります。

こうやって日常のストレスが、少しずつ減っていきます。

4. 部屋の雰囲気が変わる

ものが減れば、視覚的ノイズが減るので、部屋の印象が変わります。

部屋が明るくなり、風通しがよくなった気がするでしょう。

視界に入る情報が少なくなると、部屋が整って見え、落ち着いた空間になるので、家事や仕事に集中しやすくなります。

以上のような変化を体感すると、「やっぱり、捨ててよかった」と思えるはずです。

逆に、「あのとき手放さなかったら?」と想像してみると、見るたびにモヤモヤして、また「片づけなきゃ」と思っても、手をつけられず、余計に気持ちが重くなっていたかもしれません。

視覚的ノイズ(見た目のごちゃつき)を極力なくすコツ(その1)~飾り物を減らす。

******

迷いながらも、捨ててみた。結果、大丈夫だった。

これは、多くの人に共通する体験です。

捨てる前は、「後悔するかも…」「本当にいいのかな?」と不安になります。でも実際は、捨てたもののことはすぐに忘れてしまうことがほとんど。悲惨なことなど起きません。

その上、手放したあとのスッキリ感、気持ちの軽さ、使いやすくなった部屋といった変化はすぐに実感できます。

迷うのは、あなたがものを大切にしてきた証拠です。でもぐずぐず迷ってばかりいると、暮らしが停滞してしまいます。

だから思い切って捨ててみてください。

片づけは、ただの整理整頓ではなく、自分の今とこれからを見直すチャンスです。

「迷っても、捨てていい」。この言葉が、少しでもあなたの背中を押すきっかけになれば幸いです。