ページに広告が含まれることがあります。

日本は4月から新学年が始まるので、春休みの今は、たまった子供の図画工作や作文を整理するチャンスです。私が、子供の作品をどんなふうに整理し保存しているかは、以前記事にしました。

今回は、どんな作品を残すべきか、判断基準をお伝えします。

子供の作品もためこみすぎるとガラクタになります。1つ1つは素晴らしいアイテムなのに、数が多すぎるというその理由だけで、価値がさがってしまうのです。

現実問題として、すべてを取っておくなんて無理な相談です。少し断捨離したほうが暮らしやすくなりますね。

どれを残して、どれを捨てるべきかわからないときは、以下の6つの判断基準を使ってみてください。お子さんのいない方は、自分の作品を整理するヒントにしてください。

1.ダブリは捨てる

同じような絵や塗り絵がいっぱいあったら1つだけ残して、ほかは捨てることをおすすめします。

小さい子供は同じものを何度も何度も描きますよね?ゴッホもひまわりをよく描いていましたが、子供の絵はゴッホの作品とは違います。

ダブリとは、対象物だけのことだけではありません。同時期に、アートの手法がダブっているものも捨てることを検討してください。

たとえば、同じようなサイズの手で作った手形が何枚もあったら1枚だけ残します。

ダブリを捨てるのは写真を捨てる要領と同じです。

写真の捨て方⇒写真を断捨離するシンプルな方法:質問にお答えしました

2.子供が楽しんで描いた物、作ったものを残す

私の娘は、クラフトが好きだったので、学校の課題として作ったどんなものも、そこそこ楽しんで作っていたと思います。

ですが、そんな中でも、本人の思い入れが強いものを残すしました。宿題だからいやいや作ったものや、義務感から作ったものは捨てるほうにいれましょう。

絵や作品を見れば、力の入り具合がわかると思いますが、もしわからなかったら子供自身に聞いて見るのも1つの手です。

3.子供が残したいものを残す

娘の作品を断捨離するとき、私は一応、娘に意見を聞きました。そのとき感じたことは、娘は思いのほか、その作品を作った状況を覚えている、ということです。

作った本人だから当然なのですが、それでももう何年も前のことなのに。娘には好きな作品とそうでもない作品があったので、本人の好きな作品を優先的に残しました。

子供に質問するとき、コツが1つあります。決して「どれを取っておいたらいいと思う?」と聞いてはいけません。

「全部」

という答えがかえってくる可能性があります。質問は具体的にしてください。たとえば、「ぞうさんを描いたこの5枚のうち、どれが一番好き?」というように、子供が選択せざるを得ない質問をしましょう。

4.代表作を残す

何かの賞を取ったとか、どこかに飾られたという歴史のある作品があったら、それを残します。

「夏の生活」(夏休み用のドリル)の表紙に選ばれた、とか。

絵がうまいお子さんの場合、やたらといろんなところで賞を取っているかもしれませんが。

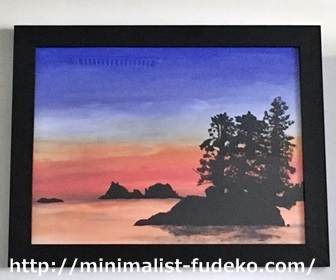

これは確か娘が中学生のときに描いた絵だと思います。何かのコンテストに入賞して、どこかのビルに飾られていました。詳細を全く覚えていないところが、私の執着のなさを表してしまっています。

なぜこんな暗い絵が選ばれたのか不明です。この絵は、今、娘の部屋にかけてあります。

こういう代表作が1枚あれば、あとは全部捨ててもよいのではないでしょうか?

5.立体ものは優先的に捨てる

工作は優先的に捨ててください。なぜか?場所を取るからです。それに物によっては年月を経るうちに、パーツがバラバラと落ちるからです。

こういう作品は、状態の良い時(つまり今ですが)に写真をとり、実物は捨ててしまったほうが、作品のためにもよいと思います。

あまり大きくない、置き物として使えるようなものなら、1つや2つは残しておいてもいいでしょう。

6.子供の才能がほとばしっているものを選ぶ

才能がほとばしっているものとは、オリジナルな作品、ということ。この意味で、塗り絵よりは、一から描いた絵を残したほうがいいでしょう。

また、着想がユニークな作品を残してもいいと思います。ベンジャミン・フランクリンに関するレポートより、雨の情景をつづった詩のほうが、あとで読んで楽しいです。

ここで大切なポイントを書きました。なぜ、一部の作品を残すのか、ということです。その目的は、あとで読んだり見たりするためです。

目的が「保存」になってしまってはいけないのです。後々まで楽しめる作品を選んでください。

番外:残す作品はできるだけ少なくする

子供の作品を残しておきたいのは、親であって、子供自身はそうではない、という事実を忘れるべきではありません。

子供が小さいうちは、目の前で捨てれば、「捨てちゃいやだ」という反応を示すでしょう。

しかし、子供が成長して、大人になってしまえば、昔作った作品のことなどふつう忘れてしまうものです。

以前私が娘の作品をどんなふうに保存しているか、紹介しました⇒たった1つだけ考え方を変えれば、子供の作品、図画、工作は簡単に捨てられる

写真にのせた、私で作っていた3つ穴ホルダーの中身はほとんど断捨離しました。去年の夏に娘に見せたら、「こんなものいらん」と言われたからです。

私自身、自分が子供の頃に作った絵や作文を見たいとは全く思いません。母は長らくそういうものを持っていましたが、ある時点ですべて処分してもらいました。

大人になった今、突然親に、「はい、これあなたの作品」と言われ、昔の絵や作文や工作の入った段ボール箱をぼんと渡されたらどうしますか?

私ならすぐ捨てます。ほかにも断捨離したいものはいっぱいあるのに、突然、そんな過去の遺物を渡されたら迷惑なだけです。

ということは、結局、親がとっておきたいだけなのです。それも半永久的にほしいわけではありません。時期が来たら、今取ってあるものも不用になるでしょう。

この点をふまえ、残す数はできるだけ少なくすることをおすすめします。

☆残した作品はどうするか?

断捨離がすみ、残した作品は、こんなふうに活用してはどうでしょうか?

1.飾って楽しむ

子供が現役の子供なら、その作品がなるべく新しいうちに、部屋や廊下に飾ると、子供もうれしくて、自己評価があがります。

私も、娘が小さいときは、よく部屋に飾っていました。紙ものはマスキングテープでラフに止めるだけです。

マスキングテープとは?⇒マスキングテープのミニマリスト的活用方法、これ1つあればアレンジは自由自在 「3. 両面テープ、あるいはプッシュピンとして」参照

立体ものは、家の中に季節のディスプレイコーナーを作って、そこに置いていました。

前の家は広かったので、たくさん飾ることもありましたが、今の家では1つだけです。本箱の上がディスプレイコーナーです。本箱の写真はこちらにあります⇒本を断捨離する7つのコツ。なかなか本を捨てられないあなたへ

2.飾ったり、保存するシステムはできるだけシンプルに

絵を額に入れる人もいますね。ポイントは、飾るにしても、保存するにしても、できるだけ簡単なシステムにすることです。

子供の作品を使ってコラージュやスクラップブックを作る人もいます。こういうことが好きなら止めません。

ですが、あまり大ごとになると、未完のプロジェクトに終わり、子供の作品だけでなく、プロジェクトの材料まで合わさって、ガラクタが増えるだけです。

残した作品を有効に活用するコツは、できるだけ、残す数を絞ることです。たくさんあればあるほど、整理が大変になってしまいます。

* * * * *

率直に言って、最近の私は「娘の作品は、もうほとんど捨ててもいいかな」という心境です。

もちろん1つ1つの作品を見るとかわいいのですが、別にこういうものがなくても、親は子供が小さくて、かわいかったころのこと、覚えてますよね?

思い出は美化される傾向があります。これは気のせいではありません。人間の脳は、嫌なことはあまり思い出さないようになっています。楽しい記憶を思い出すほうが快感だからです。

楽しかったことを思い出すと、「快」を感じるので、折りにふれ、またその記憶を引き出します。記憶は思い出すことで強化されるから、いつしか楽しかったことばかりを思い出すようになるのです。

もちろん、何か強い感情とセットで覚えている嫌なできごとは、この限りではありません。いわゆるトラウマです。

さて、そのように、子供がかわいかったころのことは、物がなくても忘れません。記憶を引き出す手がかりとして、大量の図画工作を持っている必要はないのでます。

作品そのものに、何らかの存在価値があるものだけを残すといいのではないでしょうか?